800G関連の楽しい雑談@Interop Tokyo 2025

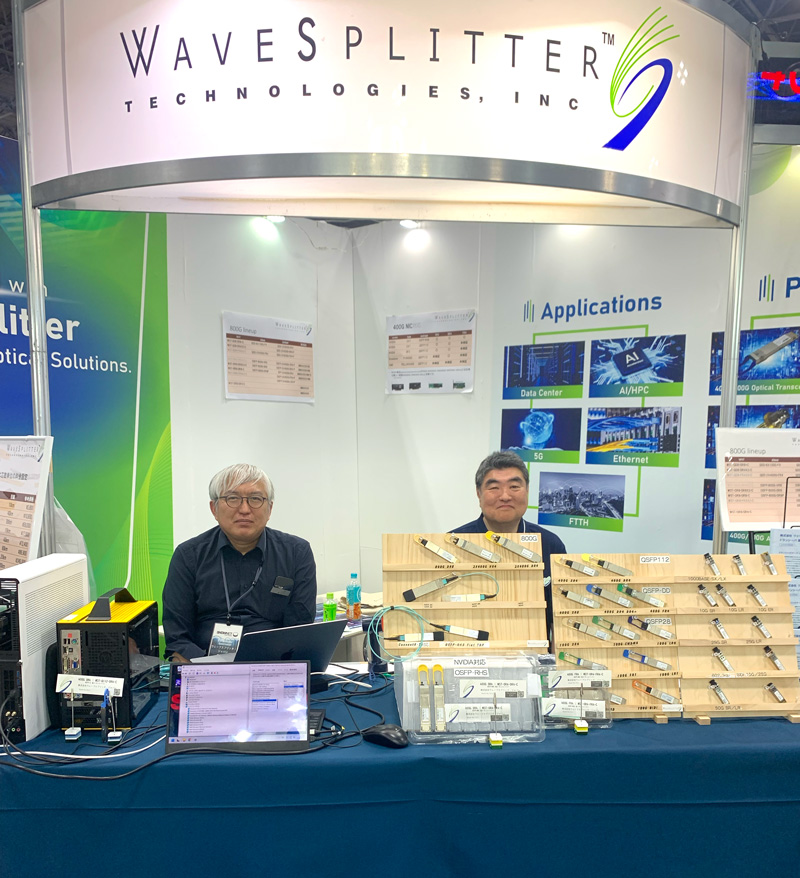

一部界隈では年に1度の業界内同窓会とも言われているInterop Tokyoですが、元ShowNet NOCメンバーで現在は光トランシーバメーカーのグローバルCTOの森川さんと会場で会って800Gについて楽しく雑談になりました。 話をするうちに、凄く盛り上がって、その内容を記事にしたら面白く読んでいただける方々もいるのではないかという感想を持ったので、インタビュー記事という形式で公開することにしました。

雑談の内容に近いのですが、記事としては「これからの高速化技術について」というお話をうかがいました、という体裁で文章化しています。 昔のBSDマガジンにあった秋葉原の焼肉屋談義の記事みたいな、そんなノリを目指してみました。

Q: 2010年のInterop Tokyoで「世界初の100GbE運用」という記事を書いてたんですが、その後、100ギガはそこまで普及せず、100ギガの普及がゆっくりだったので40Gが出てきたりという印象があります。しかし、数年前に400Gが登場してから、ふと気がつけば800Gが出てきて、今年のinteropでは800Gbps対応の製品も多く展示されています。 さらに、1.6テラの仕様が議論されたりと、ここ数年で急に加速しているように思えます。

400Gまでは、利用や運用について、従来の延長でした。 しかし、800Gは、従来の400Gまでと異なり、単なる高速化技術の新しい更新ではないと感じています。

それは、AIクラスターという新しい市場に対応するためです。従来のインターネットのインフラはユーザーの増加とコンテンツの大容量化に伴っての帯域増に対応するものです。 ビジネス用のクラウドサービスが一般的になりこれはこれで急激にはのびてはいますが、いきなり何倍にはなりません。

しかし、AIクラスターはGPUとGPUつまりコンピュータ間の通信です。GPUの性能に合わせて帯域も増えないと高速化したGPUの性能を殺してしまいます。その為に、800Gを超える製品が要求されているのです。 その為に、Interopでの各社の800G製品のメッセージも単に400Gより高速というのではなくAIクラスターに対応した新たな付加機能等をアピールしていると思われます。

たとえば、RoCEによるロスレス機能であったり、マルチパスの分散などの付加価値機能に着目すると、800Gの価値が理解できると思います。

Q: AIに関連した顧客を対象とした製品があるとのことですが、AI対応をしている通信機器という視点での従来との違いは何ですか?

伝送技術は同じなんです。

しかし、先ほど紹介したような付加機能を取り込んだ、ウルトライーサネットという仕様が注目されています。これにより、各社独自だった付加機能が標準化され、来年のShowNetでのInteroperabilityのテーマになりそうです。

Q: ウルトライーサネットって何ですか?

ウルトライーサネットは、従来のイーサネットにAI対応の付加機能を追加したものです。

UEC(Ultra Ethernet Consortium)で標準化されています。IEEEでも議論されています。

ウルトライーサネットの特徴ですが、イーサネットとフレーム構造は同じ、アドレス体系も同じです。フロー制御とAPIを大きく変更しています。

ウルトライーサネットの話とは、少しずれますが、NVLinkという技術もウルトライーサネットと並行して注目されています。

Infinibandの次世代版とも言えるようなNVLinkというNVIDIA独自のGPU間接続の仕様です。ただ、GPUカードを接続する古い技術にも、同じ「NVLink」というキーワードを使っているため、注意が必要です。NVLink 5.0では、独自のフレーム構造とアドレス体系で、200G bps per laneが実装されています。GPUあたり通常2lane割り当てます。

NVLinkに対抗して、AMD主導のUALinkもあります。

Q: さらに具体的な質問になりますが、800GでのAI対応という視点では、何が違いますか?

トランシーバー屋視点ですが、以下が、AIクラスター用の800Gイーサネットが従来と異なる点です。

- 500m以下の接続であるため、パラレファイバー(SMF MPO-12)に比較的寛容。基本的には、single laneでLC-DUPで配線できるのが理想です。しかし、4 lane MPO-12(4ch)までは許容されているように思う。実際に400G DR4は多く採用されている。同じケーブルを使うなら800G DR4

- 実装密度が高い為消費電力と放熱に対する要求は厳しい

- LANE速度が事実上の独占であるNVIDIA GPUの実装に引きずられる

- パッケージ形状がNVIDIAの独自仕様に引きずられる(OSFP-RHS)

- 8x100G(DR8)の実装は無い。4x200G、2x400Gがありうる

- 遅延を嫌うためコヒーレント等の高度な変調方式を嫌う

- AOCも歓迎される

Q: 8x100Gの実装がない理由はなんですか?

800G DR8になるとMPO-16(8ch)になり、lane速度は400G DR4と同じであり、スイッチ側の容量も変わらない為システム全体での帯域アップになりません。

800G FR4は伝送特性が不利なCWDM4 gridでも500mなら問題ないと思われます。 FR8はlane速度が低くても無理です。LAN WDMはcooled(温度補償)レーザーが必要になるため実装密度と消費電力の点で難しいです。

Q: 1.6Tbpsなど、さらなる高速化の展望はどうでしょう?

純粋なトランシーバだけの視点でありますが。

LPOになれば、実はトランシーバーはLANE速度はあまり関係ありません。400G per laneだっていけるんじゃないか?と思います。

つまり、8x800GbpsまではLPOならいけるかもしれません。8x800ですから、合計で6.4T DR8 LPOは作れるかもと考えています。ただ、50mしか届かないカモ。。。

より現実的な線では、2x800G DR4 OSFPはCY26には登場するのではないかと推測しています。

Q: ありがとうございます!

森川さんのブースは、7S11 WaveSplitter Japanです。

最近のエントリ

- ShowNet 2025のルーティングをざっくり紹介

- RoCEとUltra Ethernetの検証:ShowNet 2025

- ソフトルータ推進委員会のスタンプラリー

- 800G関連の楽しい雑談@Interop Tokyo 2025

- VXLAN Group Based Policyを利用したマネージメントセグメント

- ShowNet伝送2025

過去記事