例示用IPv6アドレス 3fff::/20 が新たに追加

ドキュメンテーション等に含まれる値をそのまま利用してしまうユーザが問題を発生させてしまうことを避けるために、インターネット上では利用されないIPアドレスとして例示用IPアドレスが用意されています。 IPv4では、TEST-NET-1からTEST-NET-3までの3ブロックがRFC 5735で定義されています。

- TEST-NET-1: 192.0.2.0/24

- TEST-NET-2: 198.51.100.0/24

- TEST-NET-3: 203.0.113.0/24

ShowNet 2024のL2L3

Interop Tokyo ShowNet 2024のL2とL3で行われた主な取り組みは、次の3つです。

- SRv6のマイクロSID(Compressed SID)を利用

- 出展社収容をEVPN-VXLANで

- SRv6+衛星回線

ShowNet 2024 ローカル5G

Interop TokyoのShowNetで行われるローカル5G企画は、今年で3回目です。 2022年はシールドテントの中でデモが行われ、2023年は会場内でいくつかの機器がローカル5Gで通信を行うデモが行われました(参考)。 2022年と2023年は来場者が実際にローカル5Gに触れるという企画ではなかったのですが、2024年に行われた企画は来場者がローカル5Gの機器を手に取れるような内容も含まれているというのが大きな特徴です。

「ローカル5Gはエンタープライズ向けの技術なので、ぜひ来場者の方々にも触ってもらいたい」という想いによって実現した企画だったとのことでした。

ShowNetのローカル5G企画(2022年、2023年)

Interop Tokyo 2024のShowNetを理解するために、過去のShowNetを振り返る記事のローカル5G編です。 ローカル5Gも、2024年のShowNetでは主要な企画のひとつになるようです。

ShowNet 2024のセキュリティデモ

2024年のセキュリティ関連デモは、「3DアプローチでShowNetを守るセキュリティ」というテーマで行われていました。 複数の視点でセキュリティに関連する対策を行なうというもので、具体的には、以下の視点での対策が行われています。

- 攻撃者視点の対策

- 俯瞰的視点での対策

- オペレータ視点での対策

- 回線利用者視点での対策

ShowNet 2024のMedia over IP企画

Interop Tokyo 2024 ShowNetで行われているMedia over IP企画の大きな特徴として、2024年は放送局と協力して行われたという点があげられます。 SMPTE ST 2110とST 2022-7が使われていることなど、通信に使われる基本的な技術は昨年と同様なので、技術的な内容に関しては昨年のMedia over IP企画を解説した記事も是非ご覧ください。

放送局とのコラボレーション

ShowNet 2022と2023のMedia over IP企画

Interop Tokyo 2024のShowNetに関する理解をしやすくするための事前勉強として、今年のShowNetで行われる展示に関連する過去企画を紹介する記事の「Media over IP」編です。

ブロードバンドが普及し始めた2000年ごろから「放送と通信の融合」というキーワードが各所で謳われてきましたが、これまでの取り組みでは放送コンテンツとインターネットといった視点の議論が多かったのではないでしょうか。 SMPTE ST 2110規格の登場などにより、映像の制作現場にもIP化の波が押し寄せつつあります。 ShowNetのMedia over IP企画は、そういった背景のなか、映像の制作現場で使う映像素際のIP伝送の形を模索するような企画です。

Interop Tokyo ShowNet過去3年の伝送企画

光伝送を行うための装置なども、毎年Interop Tokyo ShowNetの見どころのひとつです。 2024年のShowNetを理解しやすくするために、過去3年のShowNetでの伝送関連の取り組みを取材しました。

通常の伝送網であれば、伝送装置は同じベンダーのもので揃えることが多いのですが、ShowNetでは、伝送網で可能な箇所に関してはマルチベンダーの製品を相互接続するような構成をとることを意識しているとのことです。 異なるベンダーの製品同士を相互接続している箇所と、そうではない箇所を見て回るのも、ShowNetの楽しみ方のひとつかも知れません。

Interop 2023のShowNetバックボーン詳解

Interop Tokyo 2023のShowNetバックボーンに関して、ShowNet NOCの中村遼さんからの寄稿を頂きました。 詳細であり、かつ、わかりやすい素晴らしい解説、ありがとうございます!

Interop 2023のShowNetバックボーン

Interop Tokyo 2023 ShowNet取材動画

今年のShowNetは、初の動画取材にチャレンジしました。 これまで、ShowNetの取材をしていて、「この取材で一番楽しんでいるのは自分だな」と感じていました。 例年、ShowNet NOCの方々や、その他専門家の方々から色々なお話を伺って記事を書くのですが、取材の過程で話が凄く盛り上がっていく瞬間というのが多く、「この瞬間の楽しさ、というか熱量、を文章という形にしてしまうと伝えきれない」と感じていました。 いつも取材をしているときに私が体験している「ネットワークエンジニアが楽しそうに技術を語る様子」って、文章であったり、フォーマルな発表を聞くという形では、なかなか観測しづらいのです。

今回、Interop Tokyo事務局の方々からYouTuberとしての取材というご提案を頂き、せっかくなので、これまで私だけが経験できていたような空気感を再現できないかというチャレンジがしてみたくなりました。 内容がマニアックになってしまうと、もしかしたら、何を言っているのか理解できる人は限られてしまうかも知れません。 たとえそれを面白いと思う人が100人に満たなかったとしても、それでもその100人に楽しんで頂けるような、そんな動画を目指しました。 第一線で活躍するガチオタな凄い方々が「楽しい」と思うことを、動画を見る人が「楽しそうに話すなぁ」と思えるような、そんな感じのコンテンツを作ってみたかったのです。

「ピアリング戦記 - 日本のインターネットを繋ぐ技術者たち」を書きました!

書名:ピアリング戦記 日本のインターネットを繋ぐ技術者たち

著者:小川晃通 著

発行:2022年7月13日

ISBN:978-4-908686-14-6

A5判、152ページ

紙本体2000円

電子本体1800円

インターネットを構成する「技術」は世界共通です。 その仕様であるTCP/IPは万人に対して公開されており、解説書も数多くあります。 仕様や解説書は体系的に記述されているので、一見するとインターネットは実に合理的に技術的な要請に基づいて構成された形をしているように思えるかもしれません。

しかし、インターネットは人間が作り運営しているものです。 そのため、インターネットの形には「人間の営み」が少なからず影響しています。

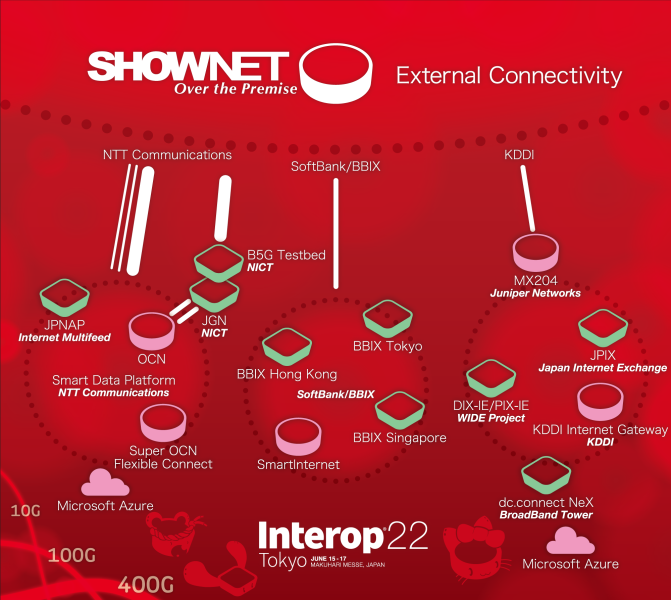

1.02Tbpsの対外線!400GbE相互接続も - Interop ShowNet 2022

今年のInterop ShowNetでは、幕張メッセとインターネットを繋ぐ対外線の合計帯域が初めて1Tbpsを超えました。 400Gbpsが2本、100Gbpsが2本、10Gbpsが2本で、合計1.02Tbpsです。

対外線として400Gbpsの回線が提供されたのは、今回が初です。 ShowNetで100Gbpsの対外線が初めて運用されたのは12年前の2010年でしたが(参考1、参考2)、その後、100Gbps回線は何度も使われています。 そしてついに、ShowNetで400Gbpsの回線が使われるようになりました。

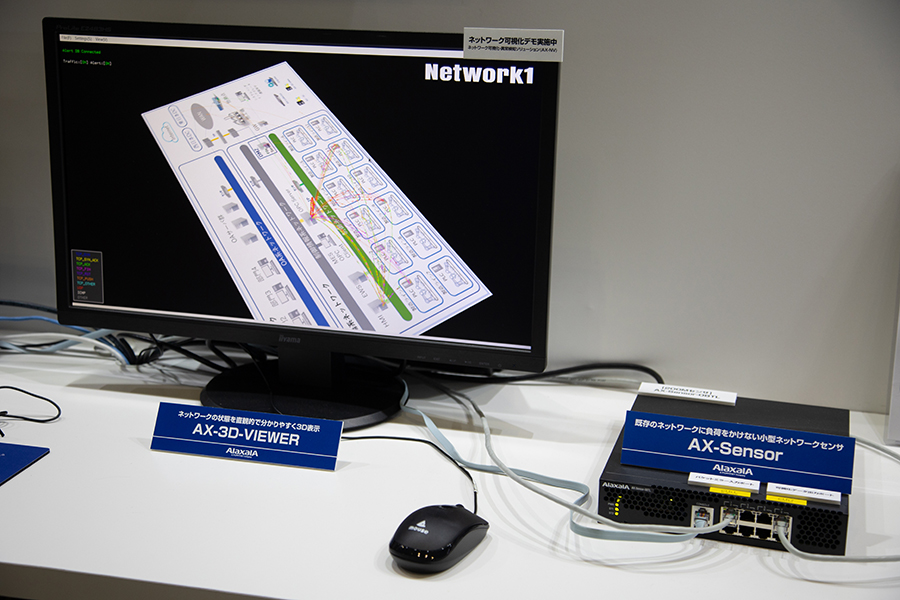

Alaxala AX-3D-ViewerとAX-Sensor - Interop 2022

毎年ShowNetで活躍しているNICTの脆弱性管理プラットフォーム「NIRVANA改」を製品化したものが、Interop 2022のAlaxalaブースで展示されていました。 センサーとして各所に設置するAX-SensorとAX-3D-Viewerです。

Alaxala版がNIRVANA改と違うのは、Webブラウザでどこからも見える改良が施されていること、専用設計で低消費電力、10年保守を想定した設計であること、などとのことでした。

SRv6を活用し、リンクローカルIPv6アドレスだけでバックボーンのルーティング - Interop ShowNet 2022

今年のShowNetバックボーンの面白いところは、バックボーンネットワークのデータプレーン用ルーティングがグローバルIPアドレスを使わずに実現されていることです。 SRv6を活用したIPv6 onlyのバックボーンネットワークです。

IS-ISを使ってリンクローカルアドレスだけのルーティング

IP中継車とMedia over IP企画 - Interop ShowNet 2022

今年のShowNetでは、Media over IPの取り組みとして、SONYによるIP中継車も展示されていました。

ShowNetでは、IP中継車の入出力を使って、ShowNetでの取り組みを解説する「ShowNetスタジオ」を配信していました。

SFP型のSDI入出力で4K映像をShowNetにIPマルチキャスト配信 - Interop ShowNet 2022

Interop ShowNetのMedia over IP企画で面白デバイスが使われていました。

4K映像をSDI(Serial Digital Interface)で受け取るSFPです。 スイッチに装着されたSFPから、先っぽがBNCコネクタなケーブルが伸びているのが、非常に不思議な感じです。

質問募集ページを作りました

これまで、「お問い合わせ」のページ経由で「◯◯に関して教えて欲しい」といった感じの問い合わせを頂くことがあります。 本当に色々な問い合わせが来るのですが、内容としては、たとえば、次のようなものもありました。

- 大学の授業で出た課題でわからないところがある

- 研究室の課題でネットで活動している調べている。年収を教えて欲しい

- 仕事で◯◯を使う必要が発生したけど、やりかたがわからない

- 新たに研究所勤務になり、◯◯について知る必要があるけどわからない

- 新たにネットワーク関連の仕事についたので知りたいことがある

- 作ったプログラムがコアを吐いて死ぬ

- プログラミングスクールに行ってエンジニアに転職しようと思う

- IPv6でわからないところがある

- linuxのループバックインターフェースでAF_PACKETをうまく使えない

- directshowの使い方を教えて欲しい

- iphlpapiの使い方を教えて欲しい

- winsockでわからないところがある

- RFCでわからないところがある

- TCP/IP教えて欲しい

- マルチキャストがわからない

- ネットワークインターフェースの状態を取得するプログラムの作り方を知りたい

- DHCPについて教えて欲しい

- 画像生成ソフトウェアの作り方を教えて欲しい

- その他いろいろ

超凄いIPv6解説書(488ページ)を無料配布します!

「プロフェッショナルIPv6 第2版」を無料配布します。2018年7月にプロフェッショナルIPv6初版を発売&無償配布開始しました(すごいIPv6本を無料配布)。初版発売開始から3年、さらにパワーアップした「プロフェッショナルIPv6 第2版」がついに完成しました! 本書を企画して、少しずつ文章を書き溜めはじめた2011年から10年近くかけて完成した488ページにおよぶ「プロフェッショナルIPv6 第2版」をお楽しみください。

プロフェッショナルIPv6第2版の構成

IPv6でのWebトラフィックハイジャック手法

IPv6には、昔からよく知られている偽RAの問題があります。

この記事では、ひとつのネットワークインターフェースに複数のIPv6アドレスを追加可能であったり、自分のネットワークインターフェースに設定されていないプレフィックスがon-linkになる場合もあるというIPv6の特徴や、偽RAによって何が起きる可能性があるのかを解説するために、同一リンク上にいるユーザのWebトラフィックがハイジャック可能であるという視点で偽RA問題を解説します。

IPv4アドレスが枯渇して10年経った

日本時間2011年2月3日深夜に、IPv4アドレスの中央在庫(IANA在庫)が枯渇しました。 もう、あれから10年です。

昔は、「IPv4アドレスは枯渇しない」と主張している人も多く、実際に枯渇するまでは、IPv4アドレス在庫が減り続けていることを信じない人も多かった記憶があります。 都市伝説だ、とか、石油と一緒で枯渇しない、といった主張がありました。

最近のエントリ

- 例示用IPv6アドレス 3fff::/20 が新たに追加

- ShowNet 2024のL2L3

- ShowNet 2024 ローカル5G

- ShowNetのローカル5G企画(2022年、2023年)

- ShowNet 2024のセキュリティデモ

- ShowNet 2024のMedia over IP企画

過去記事